「古着ビジネスで一旗揚げたい!」その熱い想い、めっちゃわかります。わいもそうやったから。でもな、その前に絶対に避けては通れへんのが「古物商許可」の申請や。

正直、「なんか面倒くさそうやな…」「書類とかよう分からんわ…」って思てませんか? 私も15年以上前、初めて自分の店の申請をしたときはチンプンカンプンでしたわ。

実は、この許可を取らへんでビジネスを始めて、後でえらいことになってる人を何人も見てきました。この記事では、年間50社以上の古着屋さんの立ち上げを支援してきた私が、ただの事務的な手続きやなく、「ビジネスを成功させるための古物商許可」っていう視点で、手続きの全ステップから、私が実際にハマった落とし穴、営業開始後にやるべきことまで、全部正直にお話しします。

これを読めば、安心してスタートラインに立てるはずやで!一緒に頑張りましょう!

目次

なんで必要なん?古着ビジネスと古物商許可の切っても切れへん関係

「法律で決まってるから」だけやと、なかなかやる気も起きへんやろ?なんで古着屋やるのにこんな許可がいるんか、ビジネスの視点から説明するで。

私が300万円の損失を出した「無知」の怖さ

あれは2012年のことや。ちょっとでも安く仕入れようと思って、海外の業者から大量に古着を買い付けたんです。でも、届いたコンテナを開けてビックリ。半分以上が、とてもやないけど店に出せるような品質やなかった。結果、300万円もの大金をドブに捨ててしもたんです。

今思えば、あの時の自分に古物営業法の知識があったら、もっと慎重に相手の素性や取引の記録を気にしてたはずや。この法律は、盗品の流通を防ぐのが目的やけど、同時に「誰から何を仕入れたか」を記録する義務を課すことで、結果的に自分自身のビジネスを守ることにも繋がるんやで。

許可なしで営業したらどうなる?リアルな罰則とリスク

無許可営業は、単に「知らんかった」では済まされへん立派な法律違反や。 もしバレたら、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性がある。

私がコンサルで見てきた中にも、SNSで順調に売上を伸ばしてたのに、無許可営業が発覚してアカウント停止、ビジネスも即ストップになった若者がいました。そうなったら、社会的信用はガタ落ち。再起するんはめちゃくちゃ大変やで。

【古着屋目線】許可があることのメリット

逆に、ちゃんと許可を取ってることのメリットは大きい。

- 社会的信用: ホームページやSNSに「〇〇県公安委員会許可 第〇〇号」って書けるだけで、「ちゃんとしてる店」という証明になる。お客さんも安心して買い物できるわな。

- 仕入れ先の開拓: プロが集まる古物市場への参加や、業者専門の卸業者との取引には、古物商許可証の提示を求められることがほとんど。ビジネスを大きくしていくなら必須や。

- 金融機関からの信頼: 将来、融資を受けようと思った時も、法令遵守の姿勢はプラスに働くで。

自分でできる!古物商許可申請の完全ステップガイド

行政書士に頼むのも一つの手やけど、まずは自分でやってみることをオススメするわ。経営者になるんやから、こういう手続きも経験しといて損はないで。

ステップ1:まずは警察署へ事前相談に行こう

いきなり書類を作り始めるんはアカン。まずは、自分の「営業所」の住所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に電話して、「古物商許可の申請について相談したい」とアポを取るんや。

私も最初はこれやらんで、書類を全部作ってから持って行ったら「あー、この書類の書き方ちゃいますね」って突き返されて、めっちゃ遠回りしたわ。先に相談に行けば、担当者さんが必要な書類や書き方の注意点を教えてくれるし、顔見知りにもなれる。これが後々スムーズに進むコツや。

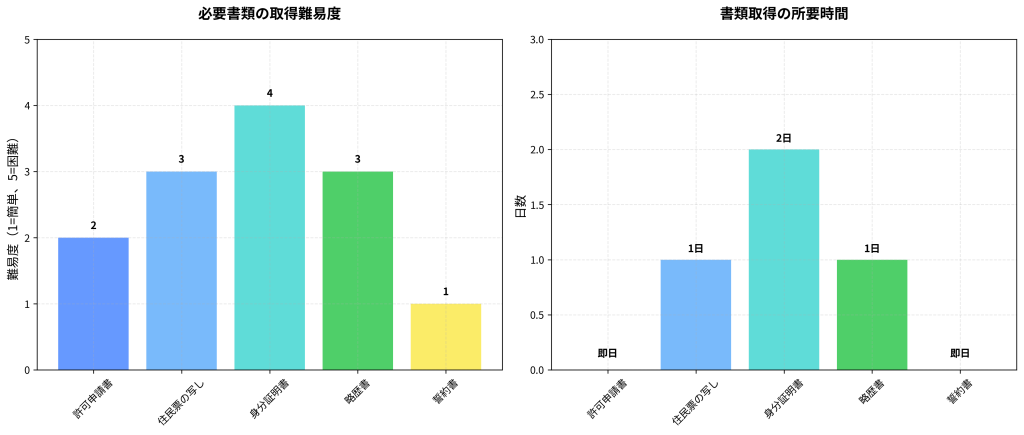

ステップ2:これだけは揃えとこ!必要書類一覧と取得方法

個人で申請する場合、主に必要な書類はこれや。

| 書類名 | 取得場所 | 注意点 |

|---|---|---|

| 許可申請書 | 警察署の窓口 or 都道府県警のHP | 事前相談の時にもらうのが確実 |

| 住民票の写し | 市区町村の役所 | 「本籍地記載」のものが必要。マイナンバーは不要やで。 |

| 身分証明書 | 本籍地の市区町村の役所 | 運転免許証やないで!役所で発行される証明書のこと。 |

| 略歴書 | 警察署の窓口 or HPでダウンロード | ここ5年間の職歴や学歴を書く。空白期間も正直に書くんや。 |

| 誓約書 | 警察署の窓口 or HPでダウンロード | 欠格事由に該当せえへんことを誓約する書類や。 |

ステップ3:申請書の書き方、古着屋はこう書くんや!

申請書を書く時、古着ビジネスならではのポイントがいくつかある。

- 取り扱う古物の区分: 13品目の中から選ぶんやけど、古着屋ならまず「衣類」にチェック。 もし、アクセサリーやバッグも扱うなら「時計・宝飾品類」「皮革・ゴム製品類」もチェックしとくとええで。

- 行商: これは「する」に絶対チェック!これにチェックせんと、店舗以外の場所、例えばフリーマーケットや催事での販売、お客さんの家への出張買取ができへんようになる。

- ホームページ等の利用: ネットショップやSNSで販売する予定があるなら、そのURLを届け出る必要がある。 まだサイトがなくても、取得予定のドメインとかを書いておけばOKな場合もあるから、これも事前相談で確認や。

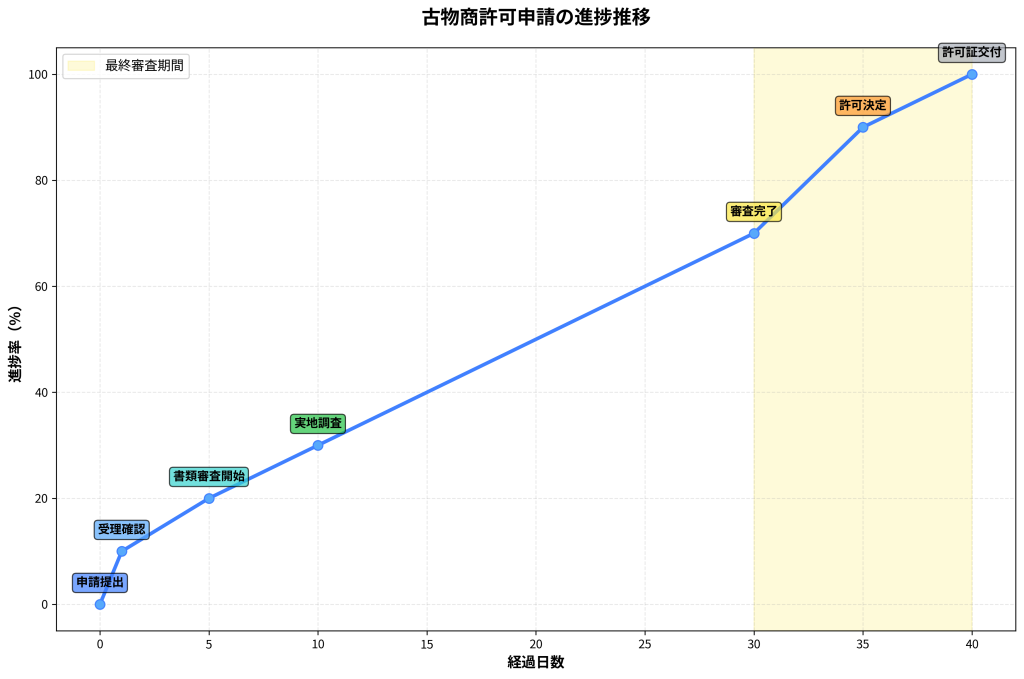

ステップ4:いざ警察署へ!申請と手数料の支払い

書類が全部揃ったら、管轄の警察署に提出や。この時、申請手数料として19,000円が必要になる。 これは現金で支払うことが多いな。

注意せなあかんのは、もし審査で不許可になっても、この手数料は返ってこーへんこと。 だからこそ、事前相談と書類準備が大事なんや。

審査期間は、書類を提出してから約40日が目安。 お店のオープン日とかは、この期間をしっかり計算に入れて計画立てなあかんで。

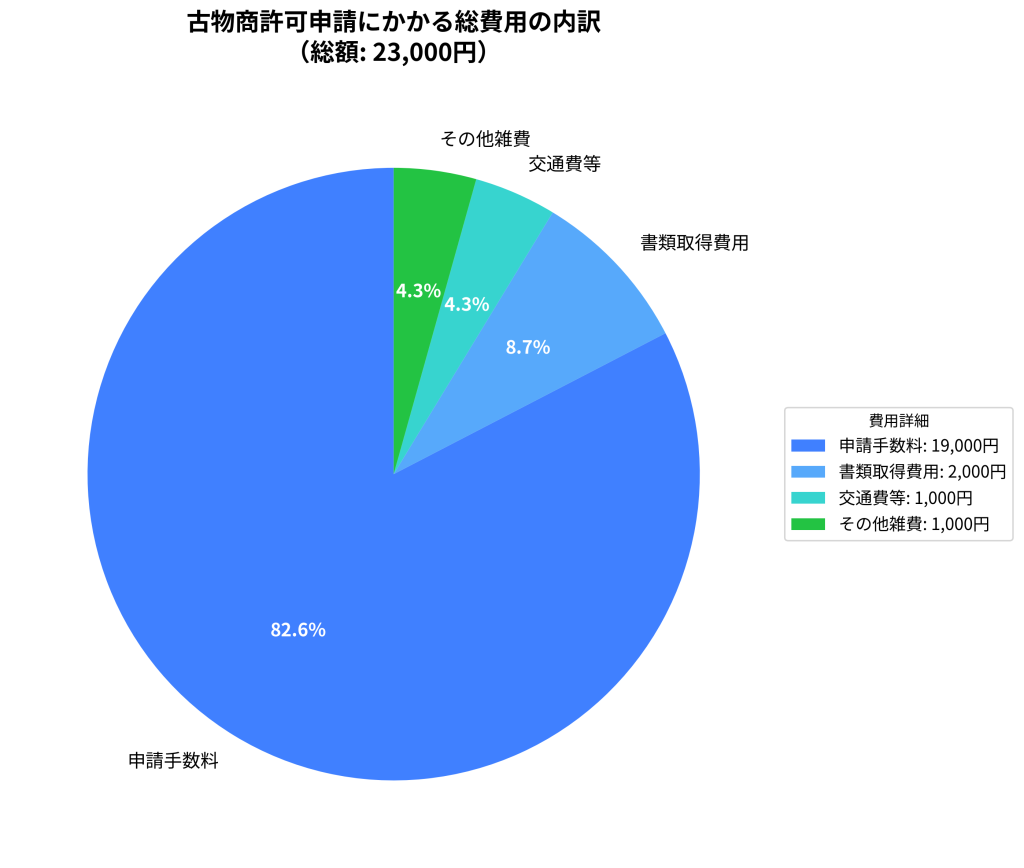

なんぼかかる?申請にかかるリアルな費用まとめ

結局、全部でいくらかかるんか、気になるよな。

自分でやる場合のトータル費用

- 申請手数料:19,000円

- 住民票の発行手数料:約300円

- 身分証明書の発行手数料:約300円

- 合計:大体20,000円前後

自分でやれば、このくらいの費用で済む。最初は自分でやってみるのが、ビジネスの勉強にもなってええと思うで。

行政書士に頼む場合の費用相場

- 行政書士への報酬:40,000円~70,000円程度

- 申請手数料等:約20,000円

- 合計:60,000円~90,000円程度

「どうしても時間がない」「書類仕事は苦手や」って人は、プロに任せるのも一つの手や。その分、自分は仕入れや販売戦略に集中できるからな。メリット・デメリットを考えて決めるとええわ。

【実体験】私がハマった申請の落とし穴と5つの注意点

ここからは、わいや教え子たちが実際にハマった失敗談や。みんなは同じ轍を踏まんように気ぃつけてな。

注意点1:「営業所」の認識違いでストップ

自宅を営業所にする人は多いけど、ここが一番の落とし穴や。 特に賃貸物件の場合、契約書で事業利用が禁止されてへんか、大家さんや管理会社への確認が絶対に必要。

「僕の教え子で、許可が下りる直前に大家さんからNGが出て、また場所探しからやり直しになった子がおったんや」。ほんま、シャレにならんで。

注意点2:書類の不備で何度も警察署に通うハメに

初心者がやりがちなのが、書類の細かいミス。

- 略歴書: 5年分の経歴、ちゃんと全部書かなあかんで。1ヶ月でも空白期間があったら「就職活動中」とか「準備期間」とか、正直に書くんや。

- 身分証明書: 何度も言うけど、運転免許証やないで!本籍地の役所で取るやつや。 これを間違えて、何度も役所と警察署を往復した人を何人も知ってる。

注意点3:申請先の警察署を間違える初歩的ミス

申請先は、自分の住所地やなくて、「営業所の所在地」を管轄する警察署やで。 これ、意外と多いミスやからな。自分の家と営業所の場所が違う人は特に注意や。

注意点4:法人の場合、定款の「事業目的」を見落とすな

もし法人で申請する場合、会社の定款の「事業目的」に「古物営業」とか「古物の売買」みたいな文言が入ってないとアカン。 「会社作ってから気づいて、定款変更で余計な時間と費用がかかった…」なんてことにならんように、設立時から意識しとくんやで。

注意点5:欠格事由に当てはまったら申請でけへん

破産手続き中であったり、特定の犯罪歴があったりすると、許可が下りない「欠格事由」というものがある。 ほとんどの人は大丈夫やと思うけど、申請前に警視庁のホームページとかで自分は大丈夫か、正直にチェックしとくんやで。

許可が下りたら終わりやない!営業開始後の3つの義務

無事に許可証をゲット!でも、ここで終わりやない。古物商として営業していく上で、守らなあかん大事な義務が3つあるんや。

義務1:見やすい場所に「古物商プレート」を掲示する

許可証とは別に、営業所の見やすい場所に「標識(プレート)」を掲示する義務がある。 紺色のプレートに許可番号とかが書かれたやつやな。これはネットで数千円で注文できるから、許可が下りたらすぐに手配しよう。

義務2:取引の記録「古物台帳」をつける

誰から、いつ、何を、いくらで買い取ったかを記録する「古物台帳」をつける義務がある。 これは盗品が見つかった時に、警察が捜査するための大事な資料になる。万が一の時に提出を求められることもあるから、絶対にサボったらあかんで。

義務3:ネットで売るなら「許可番号」を表示する

オンラインショップやSNSで販売する場合、サイト上の分かりやすい場所に「許可者名」「公安委員会名」「許可番号」の3つを表示する義務があるんや。 これがないと、法律違反になるだけやなく、お客さんからの信用も得られへんからな。

よくある質問(FAQ)

Q: 副業で古着転売を始める場合でも、古物商許可は必要ですか?

A: もちろん必要やで。営利目的で中古品を仕入れて販売するなら、本業か副業かは関係あらへん。 むしろ、副業やからって軽く考えて無許可でやってると、後で本業にも影響するような大きな問題になりかねへんから、最初にちゃんと取っとくのが一番や。

Q: ネットショップだけで、実店舗がない場合でも申請は必要ですか?

A: 必要やね。ネットだけでも「営業所」の登録は必須やで。 多くの人は自宅を営業所として登録してる。在庫を置いたり、パソコンで作業したりする場所が営業所になるって考えたら分かりやすいかな。

Q: 申請してから許可が下りるまで、どれくらいかかりますか?

A: 警察署に書類を提出してから、だいたい40日前後かかるのが一般的やな。 だから、お店のオープン日とかを決めてるなら、そこから逆算して最低でも2ヶ月前には申請を済ませておきたいところや。

Q: 許可が下りなかった場合、手数料は返ってきますか?

A: 残念ながら、19,000円の手数料は返ってこーへんのや。 だからこそ、この記事で紹介したみたいに、事前にしっかり準備して、一発で通るように頑張るのが大事やで。

Q: 許可を取った後、引っ越したり、結婚して名前が変わったらどうすればいいですか?

A: ええ質問やね。住所や氏名、営業所の場所が変わった場合は、変更届を警察署に出す必要があるんや。 ほっとくとあかんから、変更があったらすぐに手続きする癖をつけとこう。

まとめ

お疲れさん!古物商許可の申請、全体像は掴めたやろか。

書類集めたり、警察署に行ったり、正直ちょっと面倒に感じるかもしれへん。でもな、これは古着ビジネスを長く、正々堂々と続けていくための「パスポート」みたいなもんや。

私が今まで500人以上の起業家を育ててきて断言できるのは、成功する人はこういう地味やけど大事な手続きを疎かにせえへん。この許可証は、あなたのビジネスの「信用」の証になる。

この記事を片手に、一つずつ着実に進めていけば絶対に大丈夫や。さあ、最初の大きな一歩を踏み出そう!応援してるで!